Alkohol in der Hautpflege: Was Du wissen solltest

Autorin: Jenny Schadow, Co-Founderin MAYUNO

TL;DR Alkohol in Skincare - Braucht man das, oder kann das weg?

Alkohole in Hautpflegeprodukten haben oft einen schlechten Ruf. Doch so einfach ist es nicht: Sie sind weder grundsätzlich gut noch grundsätzlich schlecht. Die geläufige Einteilung in „gute“ und „schlechte“ Alkohole klingt eindeutig, ist aber irreführend.

Denn „Alkohol“ ist kein einzelner Stoff, sondern eine ganze Gruppe von chemischen Verbindungen mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften – von Ethanol über denaturierten Alkohol bis hin zu Fett- und Zuckeralkoholen. Entsprechend vielseitig sind auch ihre Wirkungen in Kosmetikprodukten. Wenn in der Werbung von „alkoholfrei“ die Rede ist, bezieht sich das in der Regel übrigens nur auf Ethanol – andere Alkohole können trotzdem enthalten sein.

Alkohol in der Gesichtspflege - warum sollte mich das interessieren?

Wenn du nicht willst, dass deine Gesichtspflege bereits nach einer Woche zu schimmeln beginnt… Ich habe einmal selbst eine Öl-in-Wasser-Lotion gerührt. Trotz Aufbewahrung im Kühlschrank und dem Zusatz von Tocopherol (ein natürliches mildes Konservierungsmittel) war die Lotion bereits nach zwei Wochen verdorben. Ohne Alkohol oder andere wirksame Konservierungsstoffe liess sich das Keimwachstum einfach nicht länger aufhalten.

Was ist dann das Problem?

Probleme entstehen in der Regel bei hohen Konzentrationen oder bei ungeeigneten Hauttypen:

Sogenannte "schlechte Alkohole" wie Ethanol können in höheren Konzentrationen die Haut austrocknen. Sie entziehen sowohl dem Talg (Sebum-Lipide) als auch der obersten Hautschicht (epidermale Lipide) wichtige Fette. Dadurch wird die Hautbarriere geschwächt und sie wird anfälliger für Irritationen.

Bei öliger oder zu Akne neigender Haut sorgen solche Alkohole zwar kurzfristig für weniger Glanz, weil sie überschüssigen Talg entfernen. Langfristig kippt der Effekt jedoch ins Gegenteil: Vor allem denaturierter Alkohol regt die Talgproduktion sogar zusätzlich an – die Haut glänzt stärker als zuvor.

Reizende Alkohole können die Balance der Hautflora stören und gesunde Bakterien abtöten. Sie lösen Lipide aus der Hautschicht, wodurch Wirkstoffe wie Vitamin C oder Retinol zwar besser eindringen können, gleichzeitig aber auch Schadstoffe wie Feinstaub oder Mikroorganismen leichter durchkommen.

Ist die Barriere erst geschwächt und der Feuchtigkeitshaushalt gestört, kann Alkohol langfristig oxidativen Stress fördern – ein Faktor, der vorzeitige Hautalterung begünstigt.

Warum es nicht so einfach ist: Alkohol ist nicht gleich Alkohol

Alkohol erfüllt in der Kosmetik mehrere Funktionen. Einer der wichtigsten Gründe für seinen Einsatz ist die Konservierung: Er wirkt antimikrobiell und antibakteriell, hemmt also das Wachstum von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen.

In Konzentrationen bis etwa 20 % gilt Alkohol als gut verträglich und nicht austrocknend. Geringe Mengen von rund 5 % oder weniger verdunsten beim Auftragen sehr schnell – sie wirken im Produkt, bleiben aber kaum auf der Haut zurück.

Gerade in der Naturkosmetik übernimmt Alkohol zusätzliche Aufgaben: Er löst pflanzliche Wirkstoffe, die nicht wasserlöslich sind, aus Naturmaterialien und macht sie so überhaupt erst nutzbar. Ausserdem ersetzt er kontroverse Konservierungsstoffe wie Parabene, weshalb Naturkosmetik-Produkte teils erstaunlich hohe Alkoholanteile enthalten.

Fettalkohole wiederum haben eine andere Funktion: Sie wirken als Emulgatoren und sorgen dafür, dass Wasser und Öl sich zu einer cremigen, stabilen Textur verbinden.

Darüber hinaus erleichtert Alkohol das Eindringen bestimmter Wirkstoffe in die Haut und sorgt für leichte, schnell einziehende Formulierungen. In Reinigungsprodukten wirkt Alkohol fettlösend. Beispielsweise in Gesichtswasser, entfernt er überschüssigen Talg ebenso wie wasserlösliche Rückstände – die Haut fühlt sich sauber an und wirkt mattiert.

Sind "schlechte" Alkohole so schlecht wie ihr Ruf?

Alkohol beschreibt eine ganze Reihe an chemischen Verbindungen. In der Kosmetik werden sie vereinfachend in zwei Gruppen eingeteilt: in sogenannte "gute Alkohole" und sogenannte "schlechte Alkohole".

Sowohl konventionelle als auch natürliche Kosmetikhersteller greifen oft auf Ethanol (Ethylalkohol) zurück, wenn sie "schlechte Alkohole" oder "einfache Alkohole" einsetzen. Dabei wird er fast immer denaturiert – also mit Bitterstoffen oder Chemikalien so verändert, dass er ungeniessbar ist. Der Grund dafür ist rein steuerlich: Ohne Denaturierung müsste er wie Trinkalkohol hoch besteuert werden. Für die Kosmetik selbst ändert sich dadurch fast nichts. Seine gewünschten Eigenschaften – als Lösungsmittel, Konservierungs- und Desinfektionsmittel – bleiben vollständig erhalten.

Sogenannte "schlechte Alkohole" werden eingesetzt, da sie durchaus gute und erwünschte Eigenschaften haben:

Beispielsweise ist denaturierter Alkohol, also "SD Alkohol", "Ethylalkohol", oder Ethanol, ein ausgezeichnetes Lösungsmittel für Pflanzenwirkstoffe. Er verteilt Inhaltsstoffe gleichmässig, wirkt desinfizierend, fördert die Wirkstoffaufnahme, wirkt zusammenziehend - was Poren optisch verkleinert - und verdunstet schnell.

Isopropylalkohol (Isopropyl Alcohol, Isopropanol) wirkt stark desinfizierend und wird beispielsweise in der medizinischen Behandlung von Akne eingesetzt. Er wirkt fettlösend, kühlend und macht Produkte haltbar.

In der Kosmetik, auch in der Naturkosmetik, wird Benzylalkohol häufig aufgrund seiner antimikrobiellen Eigenschaften als Konservierungsmittel eingesetzt. Er ist beliebt aufgrund seines angenehmen, leicht blumigen Geruchs, der auch als Duftkomponente genutzt wird, und verbessert die Textur von Formulierungen.

Typische Konzentrationen in Pflegeprodukten liegen zwischen 5-10 %. Diese gelten in der Regel als unproblematisch, da die Stoffe schnell verdunsten und kaum Rückstände hinterlassen. Kritisch wird es bei höheren Mengen ab etwa 20 % oder bei empfindlichen Hauttypen (sehr trocken, sensibel, akneanfällig) mit bereits gestörter Barrierefunktion und Hautflora. Dann können die Alkohole austrocknend, reizend oder sogar schädigend wirken. Die Haut kann sich gespannt, brennend oder juckend anfühlen. Sie kann empfindlicher werden und verstärkt Hauttalg produzieren.

Was macht "gute" Alkohole gut?

In der Kosmetik gelten bestimmte Fett-, Zucker- und Wachsalkohole als "gute" oder "pflegende" Alkohole, da sie rückfettend und feuchtigkeitsspendend wirken. Fett- und Zuckeralkohole stammen meist aus pflanzlichen Quellen wie Kokos, Palme, Mais oder Zuckerrohr. Wachsalkohole werden synthetisch hergestellt oder aus tierischen Rohstoffen wie Lanolin (Schafwolle) oder Bienenwachs gewonnen. Sie haben in ihrer Rohform eine dickere, wachsartige Konsistenz.

"Gute Alkohole" wirken in Hautpflegeprodukten als Emulgatoren und Verdicker: Sie stabilisieren Emulsionen, verbessern die Textur und machen Cremes oder Lotionen geschmeidig und leicht aufzutragen. Auf der Haut bilden sie eine schützende Schicht, die Feuchtigkeit bindet, die Hautbarriere stärkt und Trockenheit vorbeugt. Das Ergebnis ist ein weicheres, glatteres Hautbild – feine Linien können dadurch weniger sichtbar wirken.

Ihre Stärken liegen in der guten Verträglichkeit für fast alle Hauttypen. Trockene und sensible Haut profitiert von Hydration und Beruhigung. Bei fettiger oder akneanfälliger Haut wirken sie nicht komedogen und nicht überstimulierend für die Talgproduktion, solange ausgewogene Formulierungen verwendet werden. Insgesamt fördern sie eine stabile Hautbarriere und unterstützen die Aufnahme anderer Wirkstoffe.

Empfehlungen für jeden Hauttyp

1. Trockene Haut

Trockene Haut leidet bereits unter einem Mangel an Fett und Feuchtigkeit. Einfache Alkohole wie Ethanol können die Hautbarriere zusätzlich schwächen, den Wasserverlust erhöhen und die Trockenheit verstärken. Sie sollten daher vermieden werden. Fettalkohole (z. B. Cetylalkohol) sind hingegen förderlich, da sie Feuchtigkeit binden und die Haut geschmeidig halten.

2. Ölige Haut

Fettige oder ölige Haut hat sehr aktive Talgdrüsen und produziert verhältnismässig viel Öl. In geringen Mengen, beispielsweise in Tonern, kann einfacher Alkohol wie Ethanol hilfreich sein, um überschüssigen Talg zu entfernen und Poren zu klären.

Vorsicht ist jedoch bei höheren Konzentrationen geboten: Sie können die Haut austrocknen und die Talgproduktion zur Überkompensation anregen. Fettalkohole sind für ölige Haut unbedenklich und beeinträchtigen die Balance nicht.

3. Reife & alternde Haut

Mit zunehmendem Alter verliert unsere Haut unweigerlich an Elastizität, Ebenmässigkeit und Spannkraft. Durch altersbedingten Lipidverlust wird die Hautbarriere weniger widerstandsfähig. Der Alterungsprozess beginnt mit dem Verlangsamen der Zellerneuerung, oft bereits ab etwa 25 Jahren. Ab etwa 40 Jahren zeigen sich Zeichen der Hautalterung dann deutlich und man spricht von reifer Haut. Faktoren wie Genetik, UV-Strahlung, Umweltbelastung oder Stress können die Haut aber auch früher altern lassen. In diesem Zusammenspiel sind austrocknende Alkohole für alternde und reife Haut in hohen Konzentrationen ungeeignet, da sie die bereits reduzierte Barrierefunktion zusätzlich einschränken können. Besser eignen sich in dieser Lebensphase feuchtigkeitsspendende und pflegende Fettalkohole, die die Haut schützen und geschmeidig halten.

4. Sensitive Haut

Sensitive Haut reagiert auf Umweltreize besonders empfindlich. Kurzkettige, also "schlechte Alkohole" wie Ethanol, sollten daher unbedingt vermieden werden, da sie Reizungen und Rötungen auslösen können. Stattdessen sollte sensible Haut auf minimalistische Produkte mit Fettalkoholen und beruhigenden Inhaltsstoffen, wie Muschelingwer oder weisse Rosenzellen, wählen.

5. Akneanfällige Haut

Austrocknende Alkohole wirken kurzfristig desinfizierend und fettlösend. Studien zeigen jedoch, dass beispielsweise Ethanol die Produktion in den Talgdrüsen sogar steigern kann – was Akne verschlimmert. Akneanfällige Haut profitiert daher eher von Produkten mit Fettalkoholen, die Feuchtigkeit spenden, die Hautbarriere stärken und in der Regel nicht komedogen sind.

Als Ausnahme sei hier Malassezia Folliculitis oder Pilzakne genannt, die oft mit klassischer Akne verwechselt wird. Ihr Auslöser, der Hefepilz Malassezia, ist normaler Bestandteil der menschlichen Hautflora. Im Fall von Pilzakne findet ein übermässiges Wachstum dieses Hefepilzes statt. Sein Wachstum wird durch Fettalkohole wie Cetearylalkohol, die eine feuchtigkeitsreiche Umgebung schaffen, noch gefördert und die Kondition somit verschlimmert.

6. Normale & Mischhaut

Normale und Mischhaut vertragen moderate Mengen denaturierten Alkohols wie Ethanol in der Regel gut. In handelsüblichen Skincare-Produkten liegen übliche Konzentrationen zwischen 0,5 % und 20 %. Während Studien und Empfehlungen zeigen, dass Konzentrationen bis etwa 10 % in der Regel unproblematisch sind, können höhere Anteile die Haut austrocknen.

Fettalkohole sind für normale und Mischhaut in der Regel unproblematisch und nicht komedogen. In Kosmetikprodukten finden sie sich meist in Konzentrationen von 1 – 10 % und werden oft zusammen mit anderen pflegenden Lipiden wie Ceramiden kombiniert.

Reichhaltige Cremes mit höheren Anteilen an Fettalkoholen (über 5 – 10 %) können in der fettigen T‑Zone – also Stirn, Nase und Kinn – ein leichtes Fettgefühl oder Glanz verursachen. Leichtere Formulierungen mit 2 – 5 % Fettalkoholen schaffen hier Abhilfe.

Ein Blick auf die INCI-Liste hilft bei der Auswahl: Für Mischhaut sind Produkte empfehlenswert, bei denen Fettalkohole wie Cetylalkohol erst an dritter oder späterer Stelle auftauchen – das deutet auf moderate Mengen hin.

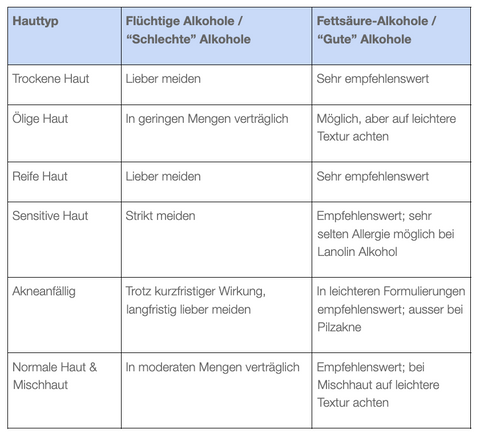

Übersicht: Hauttypen und ihre Verträglichkeit von Alkohol

Grundsätzlich hängt die Wirkung von Alkoholen auf der Haut viel von der Gesamtrezeptur und der verwendeten Alkoholmenge ab. Hat das Produkt neben Alkohol ausreichend feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe, kann dies die austrocknende Wirkung ausgleichen. Produzenten von natürlicher japanischer Skincare legen grossen Wert darauf, in jedem Schritt für eine gute Feuchtigkeitsversorgung zu sorgen, selbst bei Gesichtsreinigern und Tonern. Die folgende Tabelle ist also zur Orientierung gedacht, kann aber keine Aussage zu einzelnen Formulierungen oder individuellen Verträglichkeiten machen.

Fazit: Alkohol in Skincare richtig bewerten

Alkohol in der Hautpflege sollte nicht pauschal verteufelt werden, denn er umfasst eine ganze Gruppe unterschiedlicher Stoffe mit vielfältigen Eigenschaften. Entscheidend sind immer die Art des Alkohols, seine Konzentration und der individuelle Hauttyp – die Dosis macht auch hier das Gift. In moderaten Mengen kann Alkohol durchaus sinnvoll sein: Er verbessert die Aufnahme wirksamer Inhaltsstoffe, sorgt für eine gleichmässige Textur und trägt zur Haltbarkeit von Produkten bei. Werden geringe Mengen einfacher Alkohole mit feuchtigkeitsspendenden und pflegenden Inhaltsstoffen kombiniert, lassen sich austrocknende Effekte effektiv ausgleichen.

Kosmetik komplett ohne Alkohole gibt es praktisch kaum. Wenn Produkte als „alkoholfrei“ beworben werden, bezieht sich dies in der Regel nur auf austrocknende Alkohole und zumeist ist damit Ethanol gemeint. Naturkosmetik setzt bevorzugt auf Fettalkohole und verwendet Ethanol gezielt in milder Form. Auf die positiven Effekte zu verzichten, ist daher meist unnötig. Für eine informierte Wahl kommt es darauf an, die Zutatenliste zu prüfen und Produkte auszuwählen, die zum eigenen Hauttyp passen.

FAQ

Häufige Fragen zu Alkohol in SkincareAlkohol ist nicht ein einziger Stoff, sondern eine ganze Gruppe organischer Verbindungen mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften. Am bekanntesten ist wohl Ethanol. Wusstest du aber, dass der Feuchtigkeitsspender Glycerin ein Zuckeralkohol ist? Entscheidend für die Wirkung auf die Haut sind daher immer die konkrete Art des Alkohols, seine Menge und die Zusammensetzung der Rezeptur.

Da aber jede Haut anders ist, empfiehlt sich im Zweifel immer ein Patch-Test. Dabei wird eine kleine Menge eines neuen Produkts auf den Unterarm, den Hals oder hinter das Ohr aufgetragen und bleibt dort für mindestens 24 Stunden. Gibt es keine Reaktion, gilt es in der Regel als verträglich und kann auch grossflächig und im Gesicht angewendet werden.

Manche Hauttypen – etwa sensible, trockene oder reife Haut – reagieren empfindlich auf sogenannte "flüchtige" bzw. "schlechte" Alkohole wie Ethanol. Um Dir die Orientierung zu erleichtern, sind Produkte, die keine dieser austrocknenden Alkohole enthalten, bei uns als alkoholfrei gekennzeichnet – unabhängig von Menge oder Gesamtformulierung. Diese Kennzeichnung soll Orientierung und einen Richtwert bieten. Für eine informierte Entscheidung lohnt sich ein Blick in die INCI-Liste (Zutatenliste) – am besten immer im Zusammenspiel mit Deinem Hauttyp und Deinen persönlichen Erfahrungen mit Inhaltsstoffen.

Ob Alkohol hilfreich oder problematisch ist, hängt von Art des Alkohols, seiner Konzentration, Deinem Hauttyp und der gesamten Produktformulierung ab. Mehr findest du dazu oben im Blog.

Ethanol ist vereinfacht gesagt der Trinkalkohol, wie er in alkoholischen Getränken enthalten ist. In der Kosmetik kann er in geringen Mengen (unter 5 %) durchaus positive Funktionen erfüllen: Er konserviert Produkte, gilt als nicht allergieauslösend und sorgt für eine leichte, frische Textur.

In vielen Ländern, wie beispielsweise in Deutschland, ist Trinkalkohol jedoch hoch besteuert, obwohl Kosmetik weder getrunken noch gegessen wird. Das macht Ethanol zu einem vergleichsweise teuren Inhaltsstoff. Um die Kosten zu senken, vergällen Hersteller den Alkohol, also machen ihn ungeniessbar. Bei konventioneller Kosmetik geschieht dies häufig mit Phthalaten. Diese sind zwar gesetzlich erlaubt, gelten aber als hormonell wirksam und stehen im Verdacht, das Risiko für verschiedene Gesundheitsprobleme zu erhöhen – darunter Krebs, verfrühte Menopause, Entwicklungsstörungen beim Fötus, Diabetes, Fruchtbarkeitsstörungen, Osteoporose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Zwar gibt es auch alternative Vergällungsmittel, doch aus der europäischen INCI-Bezeichnung "Alcohol denat." (denaturierter Alkohol) lässt sich nicht erkennen, ob Phthalate oder weniger umstrittene Alternativen verwendet wurden.

Weder in der Schweiz noch in der EU gibt es gesetzliche Vorgaben, ab wann ein Kosmetikprodukt als "alkoholfrei" beworben werden darf. Die Angabe muss nach den "free-from" Vorgaben lediglich wahr und nicht irreführend sein. Es ist gängige Praxis, Produkte ohne Ethanol als "ohne Alkohol" zu vermarkten. Das bedeutet jedoch nicht, dass nicht trotzdem andere Alkohole enthalten sein können. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte deshalb immer die vollständige Inhaltsstoffliste (INCI-Liste) genau lesen.

Rückfettende Alkohole werden in der Kosmetik als "gute Alkohole" oder auch "pflegende Alkohole" bezeichnet. Es handelt sich dabei um bestimmte Fett-, Zucker- und Wachsalkohole. Hier findest du Beispiele für häufig verwendete "gute Alkohole":

- Cetylalkohol

- Cetearylalkohol

- Behenyl Alkohol

- Lanolin Alkohol

- Stearyl Alkohol

- Glycerin/ Glycerol

- Sorbitol

- Xylitol

- Mannitol

In der Hautpflege werden "schlechte Alkohole" auch als "austrocknende Alkohole" oder "einfache" bzw. "flüchtige Alkohole" bezeichnet. Sie sind oft sehr dünnflüssig und wässrig. Zumeist setzen Hersteller von dieser Alkoholgruppe Ethanol oder Alcohol denat. in ihren Hautpflegeformulierungen ein. Hier findest Du einige Beispiele für sogenannte "schlechten Alkohole":

- Alkohol denat

- Ethanol

- Ethylalkohol

- Isopropyl Alkohol

- SD Alkohol

- Benzyl Alkohol